|

経営問題におけるシステム・ダイナミックスの活用

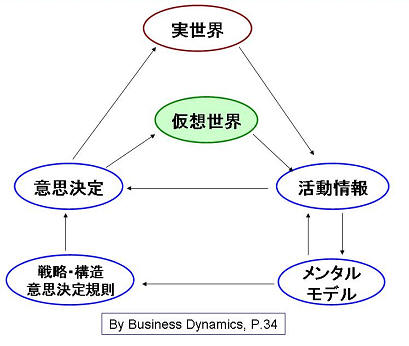

SDモデルにより構築された仮想世界を使って、実世界の活動のフィードバック・ループを補って有効な意思決定を行う構造として、スターマン教授の教科書に下図が示されています。

ここで一般には、”仮想世界”としてシミュレーション可能な定量モデルが想定されています。

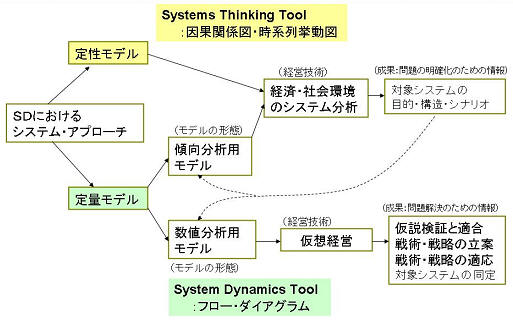

さて、SDにおけるシステム・アプローチには、定性的アプローチであるシステムズ・シンキングと、定量的アプローチである(狭義の)システム・ダイナミックスとがあります。

定性的アプローチで取り扱う定性モデルを表現するツールは、因果関係図(CLD :

Causal Loop Diagram)と時系列挙動図(reference

mode)です。

一方の定量的アプローチで取り扱う定量モデルを表現するツールは、フロー・ダイアグラムです。

この二つのアプローチであるシステムズ・シンキングとシステム・ダイナミックスの関係を、システム・ダイナミックス学会(SDS)では、ホームページ上で以下のように説明しています。

システムズ・シンキングもシステム・ダイナミックスも、因果ループを描く技術で、システム・ダイナミックスにはさらに、コンピュータ・シミュレーション・モデルを構築する付加的な機能が付いている。

最近、システムズ・シンキングが多くの場面で取り上げられているのは大変結構なことなのですが、時折、システムズ・シンキングとシステム・ダイナミックスとが別物のように説明されるのは、的外れで非常に残念なことです。

これは、システムズ・シンキングと(狭義の)システム・ダイナミックストの両方を含んだシステム・アプローチを、一般には単に(広義の)システム・ダイナミックス(SD)と呼んでいますから、これが誤認識の原因の一つになっているのかも知れません。

次に、定性モデルと定量モデルとの関係を図化すると以下のようになります。

ここで、注目していただきたいのは、定量モデルには、数値を厳密に抑える必要がある”数値分析用モデル”と与えられる条件の違いによる影響を大雑把に把握するための”傾向分析用モデル”とがあることです。後者では、曖昧な変数の傾向を、テーブル関数などを使って表現し、 主要な要素の傾向が及ぼす全体の挙動の傾向を把握することが目標になります。 主要な要素の傾向が及ぼす全体の挙動の傾向を把握することが目標になります。

一方の定性モデルでは、”風が吹けば桶屋が儲かる”の落語にもあるように、一見妥当なプロセスのように聞こえることでも、量的には全く成り立たないこともあるわけです。結局、定量モデルがないと間違いを見抜くことはできません。経営問題ではせめて”傾向分析用モデル”を構築しないと、SDによるシステム・アプローチの目標を達成できません。 |